Il cosiddetto “viaggio dell’eroe”, così come è stato sistematizzato da Joseph Campbell, non è semplicemente una struttura narrativa utile alla letteratura o al cinema. È, più profondamente, una mappa simbolica dell’esperienza umana quando questa viene attraversata in modo consapevole. Per questo motivo il suo schema coincide in modo sorprendente con il percorso iniziatico delle tradizioni esoteriche: entrambi descrivono un movimento di separazione, prova, morte simbolica e rinascita, non come evento unico, ma come processo ciclico e trasformativo.

Nel mondo ordinario con cui il viaggio ha inizio, l’eroe vive in una condizione di apparente stabilità. Non è necessariamente felice, ma è immerso in ciò che conosce, nelle abitudini, nei ruoli, nelle strutture che definiscono la sua identità. Questo stadio corrisponde, nel linguaggio iniziatico, allo stato profano: una vita vissuta secondo automatismi, convinzioni ereditate, schemi non messi in discussione. È una fase necessaria, perché senza una forma iniziale non esiste nulla da trasformare.

La “chiamata all’avventura” irrompe come una frattura. Può essere un evento traumatico, un incontro, una perdita, un’intuizione improvvisa. Non importa la forma: ciò che conta è che qualcosa smetta di funzionare come prima. Nella via iniziatica questa chiamata è il risveglio del desiderio di conoscenza, il momento in cui l’individuo percepisce che la realtà visibile non è sufficiente, che esiste un “oltre” da esplorare. Spesso, come nota Campbell, la chiamata viene rifiutata: l’eroe ha paura, esita, cerca di tornare alla sicurezza. Così fa anche l’iniziando, che intuisce che il cammino comporterà una perdita di certezze e di identità.

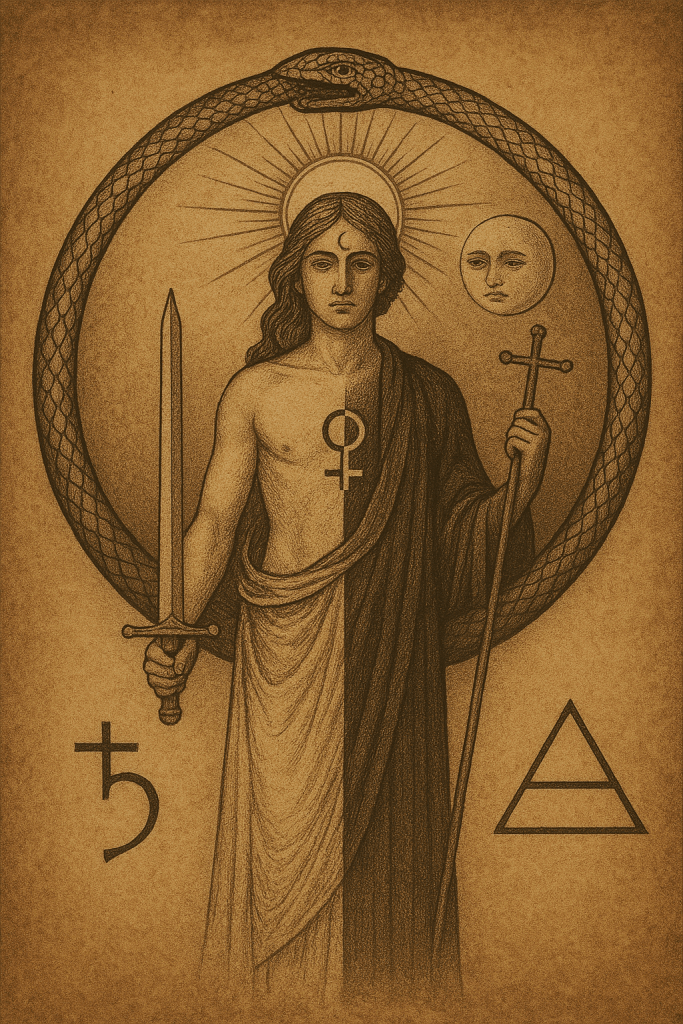

L’incontro con il mentore, nel viaggio dell’eroe, rappresenta l’accesso a un sapere altro: una guida, un testo, un simbolo che fornisce strumenti ma non risposte definitive. È l’equivalente del Maestro, del rituale, della tradizione iniziatica che non cammina al posto dell’adepto, ma gli consegna chiavi. Il mentore non elimina il pericolo: lo rende affrontabile. Così come l’iniziazione non salva dalla prova, ma prepara ad attraversarla.

Il passaggio della soglia segna l’ingresso nel mondo straordinario. Da questo momento in poi, le leggi del mondo ordinario non valgono più. Nel linguaggio iniziatico, questa soglia è l’iniziazione vera e propria, la separazione simbolica dal profano. È un punto di non ritorno: anche se l’eroe dovesse tornare indietro, non sarebbe più lo stesso. La coscienza è stata toccata, e ciò che è stato visto non può essere “non visto”.

Seguono le prove, gli alleati e i nemici. Questa fase è spesso fraintesa come una serie di ostacoli esterni, ma in realtà descrive un processo interiore. Nel cammino iniziatico, le prove non sono punizioni, ma strumenti di rettificazione. Ogni ostacolo mette in luce una parte dell’io: paura, orgoglio, attaccamento, desiderio di controllo. Gli alleati rappresentano le forze interiori che si sviluppano lungo il cammino; i nemici sono le resistenze, le identificazioni, le ombre non integrate. Nulla è casuale: tutto ciò che emerge è necessario al lavoro.

Il punto centrale del viaggio è l’“avvicinamento alla caverna più profonda”, seguito dall’“ordalia”, la grande prova. Qui l’eroe affronta la morte, spesso in forma simbolica. Questa è la morte iniziatica, il momento in cui l’identità precedente viene dissolta. Non si tratta di distruzione fine a sé stessa, ma di svuotamento: ciò che non può morire non può rinascere.

Dalla prova suprema nasce la ricompensa: una conoscenza, un oggetto sacro, un potere. Ma nel linguaggio iniziatico questa ricompensa non è mai un possesso. È una trasformazione dello sguardo. L’eroe non “ottiene” qualcosa: diventa altro. Ed è qui che spesso si commette un errore di interpretazione, credendo che il viaggio sia concluso. In realtà, come insegna il ritorno con l’elisir, il lavoro non è completo finché ciò che è stato compreso non viene integrato nella vita.

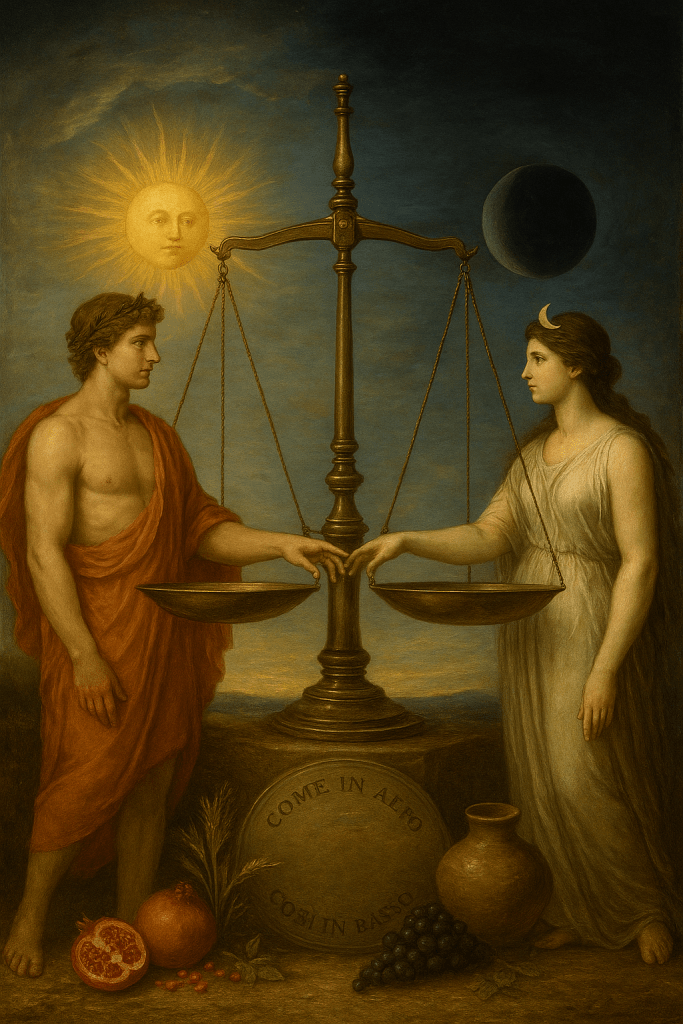

Il ritorno al mondo ordinario è forse la fase più difficile. Riportare la luce nel quotidiano, vivere nel mondo senza esserne prigionieri, è l’equivalente iniziatico del servizio, dell’opera silenziosa. L’iniziato non è colui che fugge dalla realtà, ma colui che la abita in modo diverso.

Qui si innesta la legge dell’ottava, nota tanto nelle tradizioni esoteriche quanto nel pensiero di Gurdjieff e persino nei tarocchi: ogni processo, una volta giunto al suo termine, non si chiude in un cerchio, ma riparte a un livello superiore. Non si torna al punto di partenza: si sale lungo una spirale. Il nuovo “mondo ordinario” è simile al precedente, ma l’eroe non è più lo stesso. Nuove chiamate emergeranno, nuove prove, nuove discese e risalite. Il cammino iniziatico non ha un traguardo finale: ha solo approfondimenti successivi.

Il viaggio dell’eroe, così inteso, non è la storia di un prescelto, ma la struttura di ogni autentico percorso di trasformazione. È la mappa simbolica di ciò che accade quando l’essere umano accetta di attraversare sé stesso senza scorciatoie, sapendo che ogni fine è solo un nuovo inizio, e che ogni conquista porta con sé una nuova ignoranza da esplorare.

E forse il senso più profondo di questo viaggio non è arrivare, ma continuare a partire. Perché chi percorre davvero la via iniziatica sa che non esiste un punto in cui fermarsi, ma solo livelli sempre più sottili di comprensione. Come una spirale che sale, invisibile, attorno a un centro che non si lascia mai possedere, ma solo avvicinare.